Morgens um sechs verbreiteten Lautsprecher Musik und Geburtstagsglückwünsche durch die zahllosen Flure und Räume, bevor die jungen Bewohnerinnen in den Keller zum Duschen und dann in den Thronsaal zum Musik-Unterricht gingen. Zwischen 1952 und 1982 lebten und lernten im Schweriner Schloss jedes Jahr bis zu 600 junge Frauen, die Kindergärtnerin werden wollten. Mit Ausnahme der Schlosskirche war keine Institution im vergangenen Jahrhundert länger in der ehemaligen Herzogsresidenz untergebracht als die Pädagogische Schule. Herrenbesuch war verboten. Woran sich der eine oder andere Herr nicht gehalten haben soll - und die Regenrinne hinaufkletterte, um den Internatsschülerinnen beim Sonnenbad auf dem Schlossdach zuzuschauen.

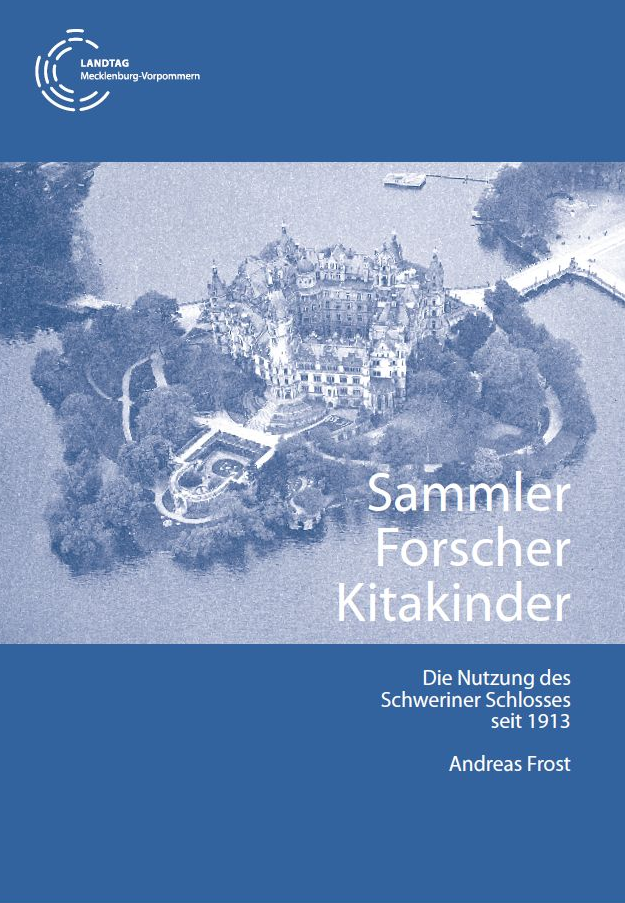

In seinem Buch „Sammler, Forscher, Kitakinder“ stellt der Journalist Andreas Frost all jene vor, die seit dem Ende der Monarchie und dem Auszug der großherzoglichen Familie Ende 1918 unter dem Schlossdach einquartiert waren. Während die Pädagogische Schule eine kleine Epoche lang das Leben im Schloss prägte, ist der Kindergarten fast vergessen. Die NS-Volkswohlfahrt richtete ihn 1939 im Erdgeschoss für Kinder ein, deren Mütter in kriegswichtige Betriebe abkommandiert waren. Als Ende 1944 nach und nach mehr Betten, Pritschen und Öfen für ein Wehrmachts-Lazarett aufgestellt wurden, war der Kindergarten schon wieder geschlossen.

Vor allem in der Weimarer Republik und nach dem Zweiten Weltkrieg war die Schar der Schloss-Nutzer besonders vielfältig. Während das erste Schloss-Museum noch die Kutsche präsentieren konnte, mit der Großherzog Friedrich Franz II anno 1857 in sein neu hergerichtetes Schloss fuhr, warb die Vorgeschichtliche Sammlung, ein Vorläufer eines Archäologischen Landesmuseums, mit dem 3300 Jahre alten Kultwagen von Pekatel. Unterdessen musste das Hygienemuseum sein Kabinett, in dem über Geschlechtskrankheiten informiert wurde, etwas verstecken.

Nach 1945 ging es im Schloss etwas „politischer“ zu. Unter anderem verfolgte der Generalstaatsanwalt Nazi-Verbrecher und Schwarzmarkt-Händler, das Oberverwaltungsgericht entschied über Gewerbegenehmigungen, die Hauptabteilung Wirtschaft der Landesregierung plante den wirtschaftlichen Wiederaufbau. Von 1949 bis 1952 tagte zum ersten Mal ein Landtag im Schloss. Als er 1990 ins Schloss zurückkehrte, mussten mehr als zehn andere Nutzer, wie etwa das Polytechnische Museum, weichen. Seitdem teilen sich der Landtag, das Museum, die Schlossgastronomie und die Schlosskirchengemeinde die frühere Herzogsresidenz. Das abschließende Kapitel beschreibt die Baumaßnahmen im Schloss bis in die Gegenwart.

Sie erhalten das Buch kostenlos unter der Rubrik “Publikationen bestellen”.