Historisches Erbe von Mecklenburg-Vorpommern

Geschichte des Schweriner Schlosses

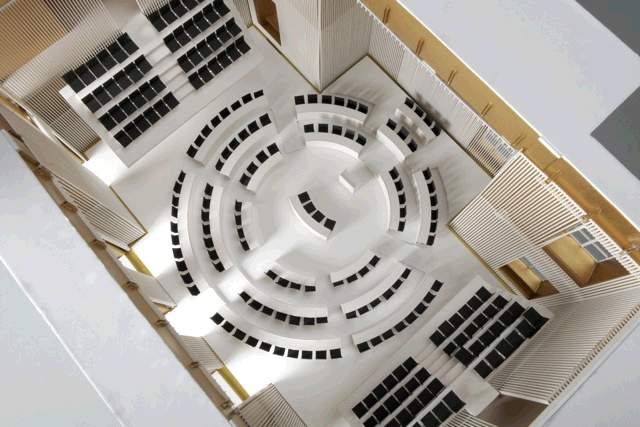

Das Schweriner Schloss dient nun seit mehr als 1000 Jahren als Machtzentrum in Mecklenburg-Vorpommern. Einst mittelalterliche slawische Befestigung und später Residenz der Herzöge von Mecklenburg-Schwerin, ist das Schweriner Schloss seit 1990 der verfassungsrechtlich festgelegte Sitz des Landtages Mecklenburg-Vorpommern. Die aufwendigen Restaurierungen haben die historischen Räumlichkeiten in ein modernes Parlamentsgebäude verwandelt. Heute beherbergt der Landtag neben dem Plenarsaal auch viele öffentlich zugängliche Besucherbereiche.

Über 1000 Jahre Geschichte

Vom Fürstensitz zum Herz der Demokratie

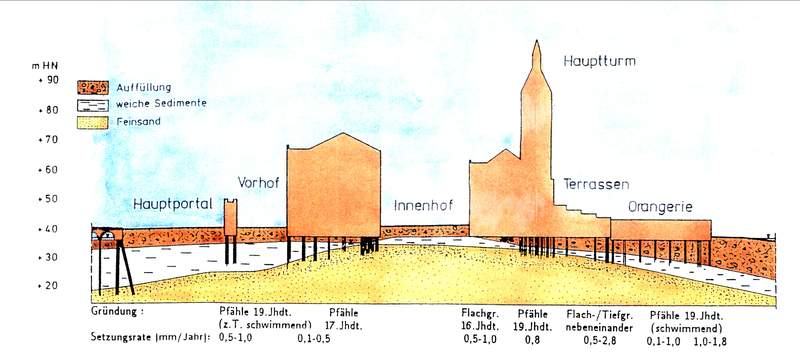

Im 19. Jahrhundert nach dem Vorbild des französischen Loire Schlosses Chambord errichtet, zählt das Schweriner Schloss heute zu den schönsten Zeugnissen des Historismus in ganz Deutschland. Eingebettet in ein harmonisches Ensemble aus historischen Gärten, Wasser, Wald und klassizistischen Bauten aus großherzoglichen Zeiten ist es längst zum Wahrzeichen für die Landeshauptstadt geworden. Die Eintragung des Schlosses in die UNESCO-Welterbeliste im Jahr 2024 markierte einen Höhepunkt in einer über 1000-jährigen Geschichte.

-

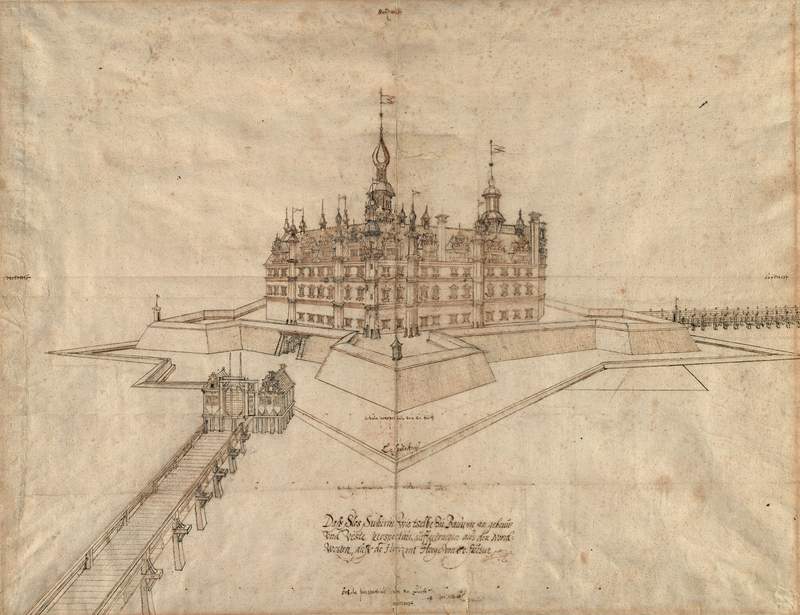

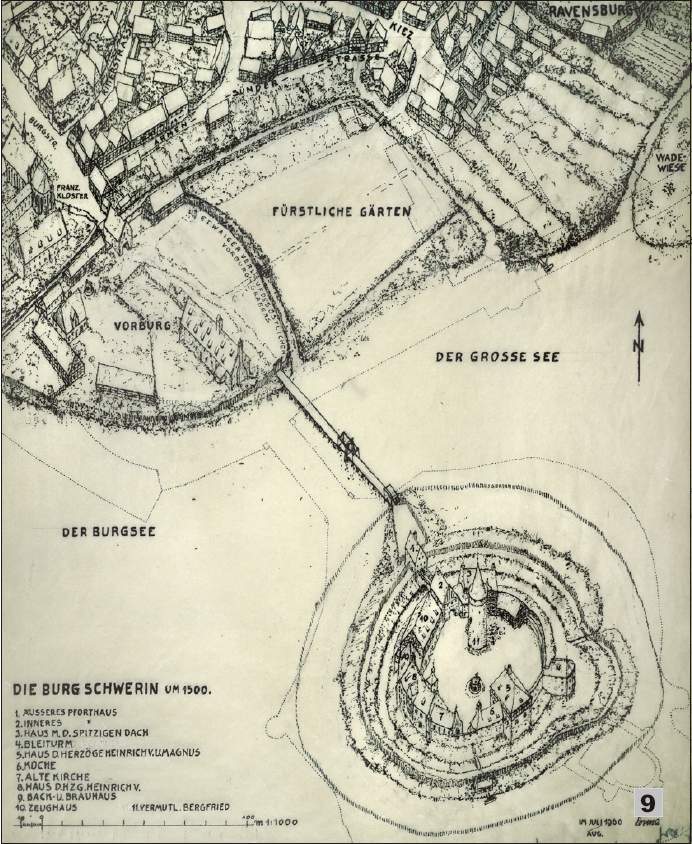

Slawenburg der Obotriten

In der heutigen Form von Georg Adolph Demmler entworfen und 1857 von August Stüler vollendet, ist das Schloss Schwerin aber letztlich Ergebnis einer mehr als 1000-jährigen Baugeschichte. Der Weltreisende Ibrahim Ibn Jakub berichtet im Jahr 973 von einer slawischen Inselburg in einem Süßwassersee. Eine Grenzburg der Obotriten – dem einst mächtigen Slawenstamm im Norden. Bis 1160 befand sich ihre Hauptburg auf der Burginsel. Vom Ruhm ihres wohl bedeutendsten Fürsten Niklot kündet heute das imposante Reiterstandbild über dem Hauptportal des Schlosses.

-

Heim der Mecklenburgischen Herzöge

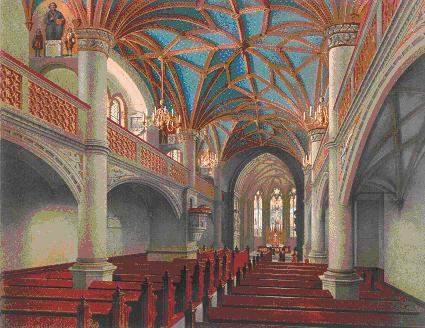

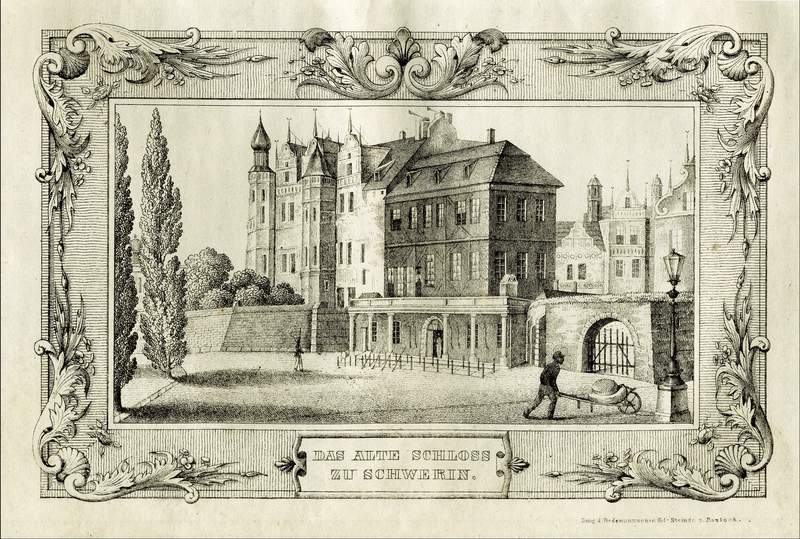

Vom Jahr 1160 an wurde auf den Resten der alten Obotriten-Burg ein Schloss errichtet. Immer wieder erweitert und umgebaut, mauserte es sich zum fürstlichen Wohnsitz. Ab Ende des 14. Jahrhunderts nutzten die Mecklenburgischen Herzöge die Inselburg als Residenz. Herzog Johann Albrecht I. schließlich schuf sich im 16. Jahrhundert ein befestigtes Renaissanceschloss mit dem verspielten rötlichen Terrakotta-Schmuck an der Fassade. Der eifrige Verfechter der Reformation war auch Bauherr für die Schlosskirche. Sie gilt als einer der ersten protestantischen Neubauten in Deutschland. Die Kirche fügt sich in aller Bescheidenheit in das Schlossensemble ein und setzt sich so bewusst von den damals eher prunkvollen Gotteshäusern katholischer Glaubensbrüder ab.

-

Der große Umbau im 19. Jahrhundert

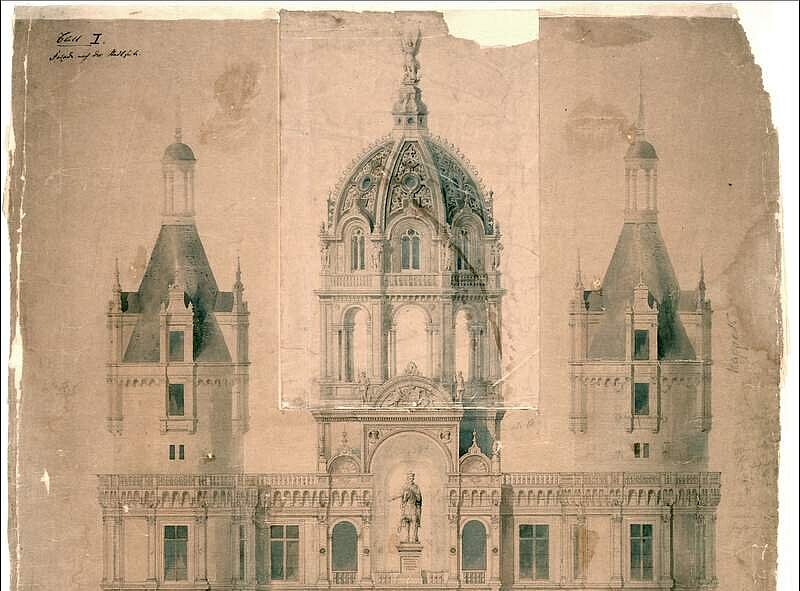

Für eine grundlegende Neugestaltung des Schlosses sorgte schließlich Großherzog Friedrich Franz II. von Mecklenburg-Schwerin. Sein Vater, Großherzog Paul Friedrich, hatte mit dem Beginn seiner Regierungszeit 1837 den Hof von Ludwigslust nach Schwerin zurückverlegt. Fünf Jahre später – Friedrich Franz führt jetzt selbst das Zepter – entschließt er sich zur weitreichenden Umgestaltung der historischen Anlage auf der Schlossinsel. Renommierte Baumeister, darunter der durch die Dresdner Oper bekannte Gottfried Semper, reichten Vorschläge zur Gestaltung des Großherzogssitzes ein.

Den Zuschlag erhielt aber Hofbaurat Georg Adolph Demmler. Er hatte insgesamt drei Entwürfe vorgelegt und in seine Arbeiten die Eindrücke einer ausgedehnten Studienreise zu Schlössern in England und Frankreich einfließen lassen. Vier Gebäude aus dem 16. und 17. Jahrhundert werden in den Neubau einbezogen. Die Einweihung am 26. Mai 1857 wird ein rauschendes Fest. Der Preußische König reist extra aus Berlin an. Drei Tage lang feiert die ganze Stadt.

-

Schlossbrand und Ende der Monarchie

Unversehens war 1913 der große Brand im Schloss ausgebrochen. Großherzog Friedrich Franz IV. sah entsetzt auf sein zerstörtes Zuhause. Weite Teile seines Wohnsitzes fielen den Flammen zum Opfer. Ein Jahr später begann der Wiederaufbau. Doch schon bald war die Zeit fürstlicher Hofhaltung vorüber. 1918 war das Schloss zwar äußerlich wieder hergestellt, aber auch die Republik ausgerufen worden. Die Herzogsfamilie ging ins dänische Exil und das Schloss in Staatseigentum über. Es wurde Mecklenburgisches Landesmuseum. Während der Naziherrschaft gab es rund zehn Jahre im Burggartenflügel ein sogenanntes Hygienemuseum, das der „Volksgesundung“ dienen sollte. 1943 wurde ein Lazarett der Wehrmacht eingerichtet.

-

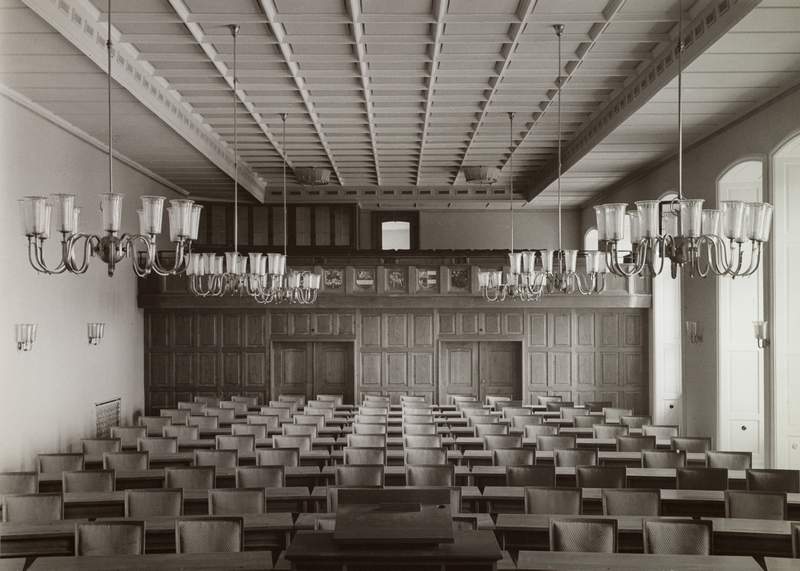

Tagungsort und Pädagogische Schule

Nach 1945 diente das Schloss dann als Seuchenlazarett und Flüchtlingsunterkunft. Schließlich zog die Sowjetische Militäradministration auf die Insel, übergab wenig später aber die Mehrzahl der Räume an die junge Landesregierung. Der einstige fürstliche Wohnsitz wurde ein Haus des Volkes: 1949 zog der Landtag von Mecklenburg ins Schloss. Als drei Jahre später in der DDR die Länder und damit auch ihre Parlamente wieder aufgelöst wurden, zogen die Abgeordneten erst mal wieder aus und angehende Kindergärtnerinnen ein. Rund 5000 junge Frauen wurden bis 1981 an der Pädagogischen Schule ausgebildet. Sie wurden nicht nur in dem altehrwürdigen Gemäuer unterrichtet, bis in die 1970er Jahre wohnten sie auch in dem romantischen Prachtbau. Sie kamen vor allem aus den drei ehemaligen DDR-Nordbezirken, die heute das Land Mecklenburg-Vorpommern bilden.

-

Haus der vielen Museen

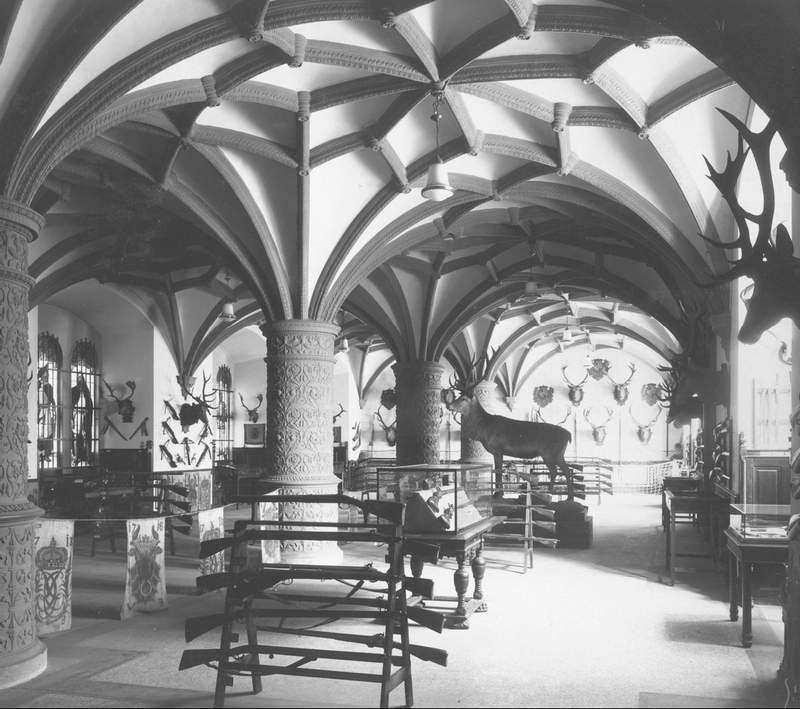

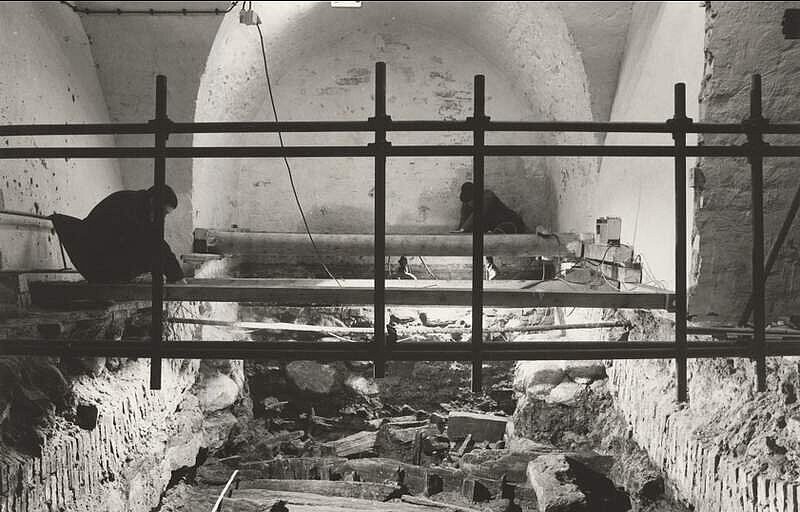

Gleichzeitig war im Burgseeflügel ein Museum für Ur- und Frühgeschichte eingerichtet, das erst 1992 seine Pforten schloss. Die Orangerie beherbergte von 1961 bis 1994 ein Polytechnisches Museum. Gerade in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, so klagten Zeitzeugen, litt das Schloss unter Vandalismus, schwerwiegenden Eingriffen und auch unter der Mangelwirtschaft in der DDR. Bis weit in die sechziger Jahre hinein maß man zudem Baudenkmalen des Historismus kaum Wert bei. Das änderte sich in den siebziger Jahren. 1974 begannen Experten mit der Restaurierung historischer Räume wie dem Thronsaal. Das Schloss wurde auch ein Kunstmuseum.

-

Landtagssitz von Mecklenburg-Vorpommern

Das gesamte Schlossensemble wurde in den vergangenen fünfzig Jahren, insbesondere im 21. Jahrhundert, aufwendig und detailgetreu saniert. Das Schlossmuseum nutzt heute einen Teil des Gebäudes und beherbergt die einstigen Prunkräume sowie den Thronsaal. Die Schlosskirche wurde saniert und an die Gemeinde übergeben. Auch der Burggarten erstrahlt nach einer Sanierung im neuen Glanz. Für das leibliche Wohl sorgt das Schloss Restaurant an drei Standorten im Schloss: in der Orangerie, im Café Niklot und im Bistro im Bischofskeller. Und die wohl wichtigste Änderung: 1990 zog der Landtag des neu gegründeten Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern ins Schweriner Schloss ein. Die einstige Herzogsresidenz wurde endgültig ein Symbol der Demokratie.

Historischer Zeitstrahl

21. Jahrhundert

2. Hälfte des 20. Jahrhunderts

1. Hälfte des 20. Jahrhunderts

2. Hälfte des 19. Jahrhunderts

1. Hälfte des 19. Jahrhunderts

17. bis 18. Jahrhundert

14. bis 16. Jahrhundert

10. bis 13. Jahrhundert

Broschüre bestellen

Schlossverein e.V.

Der Verein der Freunde des Schweriner Schlosses e.V. hat sich die Wahrung und Förderung der kulturellen und historischen Bedeutung des Schweriner Schlosses sowie des Burg- und Schlossgartens zum Ziel gesetzt. Die Mitglieder organisieren nicht nur Vorträge und Vereinsfahren, sondern sammeln auch Spenden für den Ankauf und Restaurierung von historischen Objekten. Den Höhepunkt der Vereinsarbeit bildet das jährliche Schweriner Schlossfest.