Informationsbesuch des Wissenschafts- und Europaausschusses beim Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Warnemünde und dem Ocean Technology Campus in Rostock

Passend zum Welttag der Ozeane am 8. Juni 2023 hat sich der Wissenschafts- und Europaausschuss im Rahmen seiner 31. Sitzung über die Arbeit des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung (IOW) und des Ocean Technology Campus informiert.

IOW-Direktor Prof. Dr. Oliver Zielinski und seine Kolleginnen und Kollegen stellten die Arbeit des Instituts vor. Der Direktor informierte den Ausschuss darüber, dass das IOW als außeruniversitäre Forschungseinrichtung Ökosysteme von Küsten- und Randmeeren mit dem Schwerpunkt in der Ostsee erkunde. Mit den Sektionen Physikalische Ozeanographie, Meereschemie, Biologische Meereskunde und Marine Geologie seien die Grunddisziplinen der Meereskunde am IOW vertreten, wobei auch Aspekte des Meeresmanagements berücksichtigt würden. Darüber hinaus stelle das IOW mit guter technischer Ausstattung eine vielfältige Infrastruktur für die Forschung bereit.

Hinsichtlich der umweltpolitischen Herausforderungen in der Ostseeregion wurde unterstrichen, dass diese mannigfaltig seien, aber vor allem die Überdüngung und der damit einhergehende Sauerstoffmangel problematisch seien. Mit dem Forschungsschiff Elisabeth Mann Borgese unternehme das Institut bis zu fünf Schiffsexpeditionen pro Jahr. Es gebe ein festes Messprogramm, welches das IOW an ca. 60 festen Messstationen weltweit durchführe, so z. B. in den Küstenmeeren von Grönland, aber auch vor Namibia, Chile oder im Schwarzen Meer. Die Vergleichbarkeit sei der Maßstab an dem sich die Forschung des IOW ausrichte, so der Institutsdirektor. Seine Kollegin Prof. Dr. Schulz-Vogt führte aus, dass es darum gehe zu verstehen, wie sich die Ostsee entwickele und was Auslöser für Veränderungen seien. So sei das Schwarze Meer der Ostsee sehr ähnlich und böte damit ein ideales Forschungsfeld für Vergleiche.

Das IOW beteilige sich weltweit an der Erforschung der Küstenmeere. So referierte Prof. Dr. Georg Rehder als Sprecher einer Forschungsmission der Deutschen Allianz für Meeresforschung (DAM) über das Projekt CDRmare, das der Frage von marinen Kohlenstoffspeichern zur Dekarbonisierung nachgehe. Sein Kollege Prof. Dr. Klaus Jürgens informierte den Ausschuss in diesem Zusammenhang u. a. über das Projekt SUSTAINmare, welches den Schutz und die nachhaltige Nutzung maritimer Räume erforsche. Weiterhin stellte Prof. Markus Meier die internationalen Verbünde des IOW vor. Forschungsergebnisse würden insb. über die Baltic Earth Assessment Reports veröffentlicht, die regelmäßig über den Zustand der Ostsee in Zyklen berichteten. Er machte in diesem Zusammenhang deutlich, dass man den Ozean nicht ohne Atmosphäre und die Atmosphäre nicht ohne den Ozean verstehen könne.

Direktor Zielinski verdeutlichte, dass die Arbeit des IOW zum Ziel habe einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Dafür stelle man System- und Handlungswissen zur Verfügung und verfolge einen Wissenstransfer im Dialog. Hierzu führte seine Kollegin Dr. Regine Labrenz aus, dass das IOW maßgeblich in der Antragsphase für den Ocean Technology Campus beteiligt gewesen sei. Zusammen mit der Universität Rostock, dem Fraunhofer IGD und dem Forschungsverbund Mecklenburg-Vorpommern e. V. sowie Rostock Business habe man als Partner eng zusammengearbeitet, um ein starkes Netzwerk von Forschung und Industrie aufzubauen. Das Engagement und der Einsatz hätten sich gelohnt, da der Ocean Technology Campus im Februar 2021 im bundesweiten Wettbewerb des Bundesministeriums für Forschung und Bildung (BMBF) aus 137 Bewerbungen für das Projekt Cluster4Futures ausgewählt worden sei und sich nun Zukunftscluster nennen dürfe. Seitdem werde von allen Beteiligten intensiv daran gearbeitet, Rostock zu einem weltweit führenden Standort für Unterwassertechnologie zu machen.

Am Nachmittag ließen sich die Ausschussmitglieder über den Ocean Technology Campus auf dem Gelände des Rostocker Frachter- und Fischereihafens informieren. Während eines Rundgangs konnten sich die Abgeordneten einen Überblick der dort ansässigen Unternehmen und Institute in unmittelbarer Nähe zur Warnow und somit im praxisnahen Umfeld des Campus verschaffen.

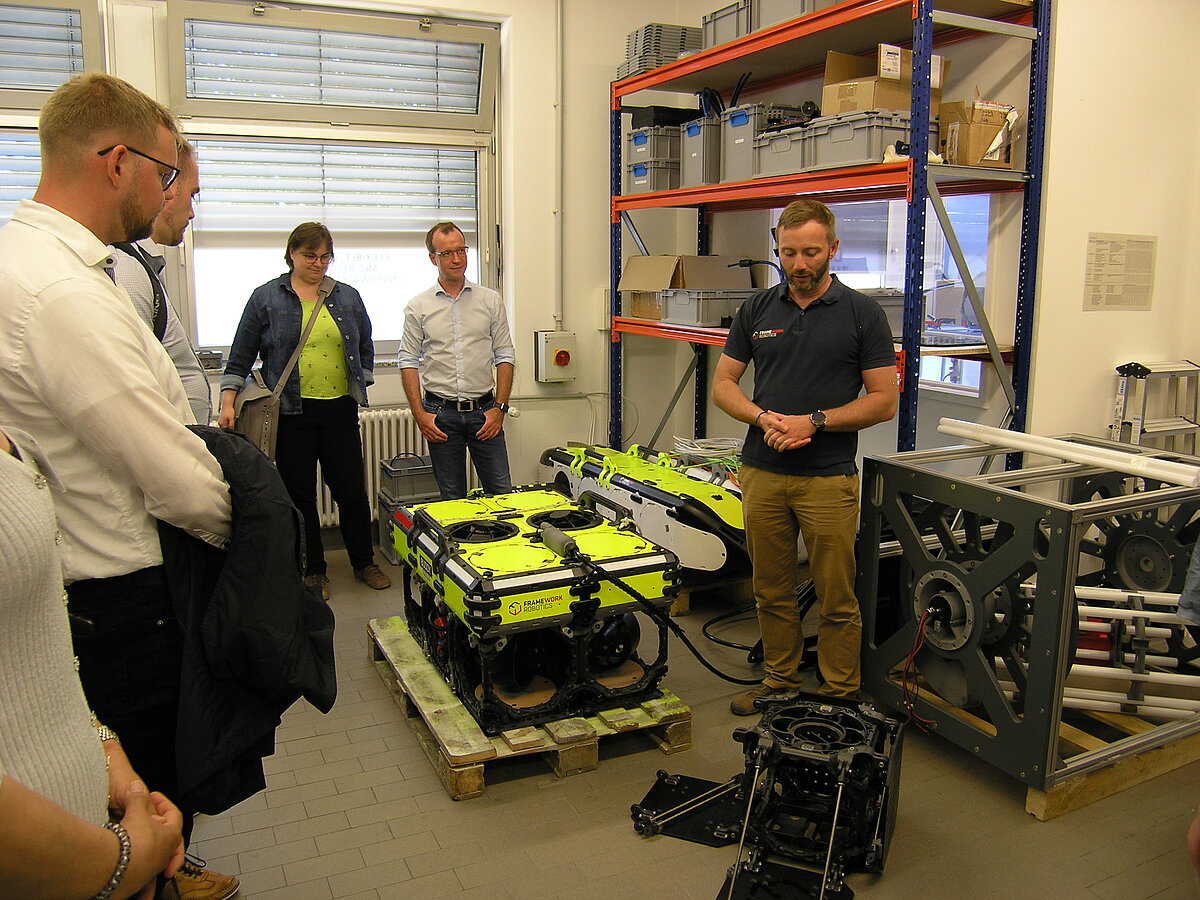

Zuerst besuchte der Ausschuss das 2020 gegründete Start-up FRAMEWORKS ROBOTICS GmbH. Als Gründer präsentierten Nico Günzel und Robert Balduhn einen innovativen Unterwasserroboter. Dank eines simplen Stecksystems aus Standard- und Teilkomponenten, die ein 3D-Drucker herstellt, und mit einer anpassungsfähigen Software sowie einer vollständigen Steuerungs- und Leistungselektronik sei es möglich, ein individuell an den Kunden angepasstes und qualitativ hochwertiges Arbeitsgerät für eine Reihe von Anwendungen im Wasser anzubieten. Der maßgeschneiderte Roboter könne sowohl über als auch unter Wasser zum Einsatz kommen und erreiche Wassertiefen von bis zu 6.000 Metern. Im Gegensatz zu den bisher auf dem Markt erhältlichen Geräten, sei der Roboter modular, skalierbar, druckneutral und mit nur wenigen Handgriffen über und unter Wasser zu reparieren. Der Roboter erfreue sich großen Interesses.

Die zweite Station des Rundgangs führte zur Halle der ISC Training & Assembly GmbH. Geschäftsführer Heiko Seefeldt informierte die Ausschussmitglieder darüber, dass das Unternehmen seit 2008 Personal in arbeitssicherheitstechnischen und notfallmedizinischen Belangen an besonders exponierten Arbeitsorten ausbilde. Dies seien vor allem hochgelegene Arbeitsplätze, wie Offshore-Windparks mit besonderen Arbeitsbedingungen. Als drittgrößter Anbieter in Deutschland absolvierten jährlich 3.200 Teilnehmende das Training, was seit 2020 in einer Halle und der Umgebung des Campus stattfinde. Das Training setze sich aus fünf Modulen zusammen: Arbeiten in der Höhe, Überleben auf See, Brandbekämpfung, Manual Handling und Helicopter Underwater Escape Training. Letzteres finde jedoch noch nicht im Land statt. Für die anderen Module böte der Standort des Campus herausragende und zeitgemäße Trainingsmöglichkeiten, wie der Geschäftsführer betonte.

Der Rundgang endete in der Werkstatt und den Räumlichkeiten der interdisziplinären Fraunhofer-Forschungsgruppe Smart Ocean Technology (SOT), die zukunftsweisende Meerestechnik und neue Lösungen für eine nachhaltige Nutzung der Meere entwickele. Als institutsübergreifender Forschungsverbund der Unterwassertechnik sei man im Kontext des Ocean Teachnology Campus tätig und profitiere insb. von einem nahegelegenen Unterwasser-Testfeld in der Ostsee, dem Digital Ocean Lab, so der Leiter Patrick Bethke.

Im Anschluss tauschten sich die Ausschussmitglieder mit den beiden Campusleitern Prof. Kragl und Prof. von Lukas über die Entstehung, die Forschungsschwerpunkte und -Beteiligungen sowie zukünftigen Pläne des Ocean Technology Campus aus. Dabei wurde immer wieder die gute Vernetzung aller Beteiligten und der optimale Standort Rostock betont, wovon sich die Ausschussmitglieder sichtlich beeindruckt ein Bild machen konnten.