Klimawandel und Biodiversität: Internationale Arbeitsgruppe tagt im Lande

Vom 29. bis 30. August 2022 richtete der Landtag Mecklenburg-Vorpommern die sechste Sitzung der Arbeitsgruppe für Klimawandel und Biodiversität der Ostseeparlamentarierkonferenz (Baltic Sea Parliamentary Conference, BSPC) in Schwerin und Zarrentin aus. Etwa vierzig Abgeordnete und Sachverständige nahmen an der Sitzung teil und besprachen ein breites Spektrum an Themen, die vom Wald-, Meeres- und Moorschutz bis hin zu erneuerbaren Energien reichten und sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus praxisbezogener Perspektive beleuchtet wurden. Der Landtag ist in der Arbeitsgruppe durch Herrn Philipp da Cunha, MdL als Mitglied und stellvertretendem Vorsitzenden und Frau Vizepräsidentin Beate Schlupp als stellvertretendes Mitglied vertreten. Zudem nahmen die Delegationsmitglieder des Landtages bei der BSPC Herr Jens-Holger Schneider, Frau Anne Shepley und Frau Sabine Enseleit an der Veranstaltung teil.

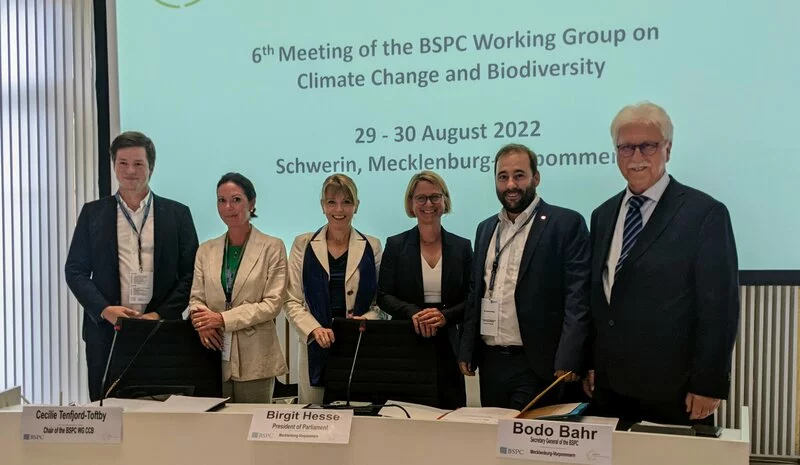

Die Sitzung wurde am Montag, den 29. August im Plenarsaal des Schweriner Schlosses durch die Präsidentin des Landtages, Frau Birgit Hesse, eröffnet. In ihrem Grußwort hob Frau Hesse die Aktualität der für drei Jahre eingesetzten BSPC-Arbeitsgruppe in Hinblick auf die zunehmenden Extremwetterereignisse und die Umweltkatastrophe an der Oder hervor und verwies auf das internationale Engagement des Landtages im Rahmen der Ostseeparlamentarierkonferenz. So seien die entsprechenden Beschlüsse der 30. BSPC vom Landtag auf Grundlage eines interfraktionellen Antrages bestätigt und der Landesregierung mit der Bitte um Umsetzung und Stellungnahme vorgelegt worden. Auch die Resolution der 31. Ostseeparlamentarierkonferenz werde im Landtag abgestimmt werden. Bei der Eröffnung erwähnte die Arbeitsgruppenvorsitzende und Abgeordnete des schwedischen Parlaments, Frau Cecilie Tenfjord-Toftby, die historischen Verbindungen zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Schweden. Zudem unterstrich sie die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen der BSPC und der Jugend und betonte, dass die Anregungen und Ideen junger Menschen in die jährlichen Konferenzresolutionen aufgenommen würden.

Zusammenarbeit mit der jungen Generation

Die Empfehlungen des im Vorfeld der 31. Ostseeparlamentarierkonferenz in Stockholm ausgerichteten Jugendforums (Baltic Sea Parliamentary Youth Forum, BSPYF) wurden anschließend durch die Mitglieder der Advocacy-Arbeitsgruppe der Baltic Sea Youth Platform (BSYP), Frau Simona Jakaite und Herrn Andreas Schoop, vorgestellt. In Bezug auf die durch Frau Hesse hervorgehobene Bedeutung internationaler Kooperation in ökologischen Katastrophen verwies Herr Schoop auf den entsprechenden Vorschlag des Jugendforums, regionale Strategien für den Umgang, die Ursachenermittlung und das Monitoring im Falle der durch Klimawandel und Umweltverschmutzung verursachten grenzüberschreitenden Katastrophen zu entwickeln. Des Weiteren umfassten die Abschlussempfehlungen der Jugendlichen Themen wie die Erhaltung und Wiederherstellung der Wälder, Moore und Gewässer, den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, die Förderung grüner und resilienter Städte sowie die Einführung von Fangquoten und die Bekämpfung der Umweltverschmutzung in der Ostseeregion. Im Vorfeld betonte Frau Aline Mayr vom Sekretariat des Ostseerates (Council of the Baltic Sea States, CBSS) den großen Erfolg des diesjährigen parlamentarischen Jugendforums sowie der Jugendplattform des Ostseerates. Das Hauptziel sei die Einbindung junger Menschen in die Politikgestaltung. Ihre Empfehlungen sollten sowohl in die Arbeit des Ostseerats als auch der BSPC einfließen.

Nachhaltige Nutzung von Naturressourcen

Im Rahmen des ersten Konferenzabschnittes standen Projekte und Initiativen im Bereich des Schutzes und der nachhaltigen Nutzung von Umweltressourcen im Vordergrund. Zunächst präsentierte Frau Dr. Sandra Kleine vom Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern die 2007 vom Land in Zusammenarbeit mit akademischen Einrichtungen entwickelten Ökowertpapiere, die als freiwillige Investitionen zur Eindämmung des Klimawandels beitragen sollten. Konkret wies Frau Dr. Kleine darauf hin, dass die Wiederherstellung natürlicher Moore eine effiziente Maßnahme zur Senkung der Kohlenstoffemissionen im Lande darstelle und präsentierte in diesem Zusammenhang die so genannten „MoorFutures“, die 2011 als weltweit erstes Kohlenstoffzertifikat auf Basis von Moorwiedervernässungen in Mecklenburg-Vorpommern eingeführt worden seien. Die Wiedervernässung von Mooren trage auch zur Erhaltung der Artenvielfalt sowie zum Hochwasserschutz und Nährstoffrückhalt bei.

Nachfolgend sprach Herr Dr. Marcus Kühling, Gruppenleiter im Kompetenz- und Informationszentrum Wald und Holz bei der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR), über die nachhaltige Nutzung von Wäldern. Mit 32 Prozent der Landesfläche sei Deutschland eines der waldreichsten Länder Europas; die deutschen Wälder seien jedoch mehreren Belastungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel ausgesetzt. Hierzu zählen Trockenheit, Stürme, Waldbrände und Insektenbefall. Um die Wälder zu erhalten, habe das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mehrere Hilfspakete für Waldbesitzer aufgelegt, darunter eine Waldnachhaltigkeitsprämie und ein Investitionsprogramm für klimafreundlichen Holzbau. Die Schwierigkeit bestehe jedoch darin, dass solche Projekte langfristig angelegt seien, und ihre Ergebnisse erst nach mehreren Jahren sichtbar werden würden. Es gebe zahlreiche wissenschaftliche Studien und Forschungsprojekte, die Waldbesitzern zugänglich gemacht und kommuniziert werden sollten. Diese Aufgabe erfülle die FNR mithilfe von Informationsveranstaltungen und -materialien. Wälder sollten als komplexe Ökosysteme betrachtet werden, die in unterschiedlichen Ländern und auch innerhalb Deutschlands unterschiedlicher Erhaltungsmaßnahmen bedürften.

Zum Schluss berichtete Herr Prof. Dr. Uwe Freiherr von Lukas, Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung (IGD) und Universität Rostock, über die wissenschaftlichen Aktivitäten des Ocean Technology Campus Rostock (OTC) im Bereich der nachhaltigen Nutzung der Ozeane. Blaues Wachstum sei sowohl für die Wissenschaft, als auch für die Wirtschaft ein wichtiger Faktor und eröffne in der Ostseeregion viele Möglichkeiten und Chancen. Prof. von Lukas verwies zunächst auf das von der deutschen Bundesregierung gesetzte Ausbauziel für Windenergie auf See. Die Ausbauraten sollten dementsprechend auf mindestens 30 Gigawatt bis 2030 und 70 Gigawatt bis 2045 steigen. Des Weiteren begrüßte er das steigende Problembewusstsein im Zusammenhang mit der im Meer versenkten Munition. Sowohl der Ausbau von Offshore-Windparks als auch die Beseitigung von Munitionsaltlasten würden Forschung und Innovationen im Bereich der Unterwassertechnologien benötigen. Der OTC ziele darauf ab, die deutsche Meerestechnik durch die Erschließung wichtiger Märkte und das Setzen von Impulsen für eine weltweite wissensbasiert nachhaltige Nutzung der Ozeane zu stärken. So präsentierte Herr Prof. von Lukas eine Reihe von Pilotprojekten in der Ostsee, darunter die Digital Ocean Lab (DOL) und die Innovationsplattform „Sustainable Subsea Solutions“ (ISSS), die sich u. A. auf Kampfmittelbeseitigung im Meer, Kabelverbindungen zum Festland und Reinigung der Ozeane konzentrierten. Internationale Zusammenarbeit und grenzüberschreitende F&E-Aktivitäten seien besonders wichtig und sollten in Zukunft stärker unterstützt werden.

Nachhaltige Energien

Der zweite Sitzungsabschnitt wurde dem Thema der nachhaltigen Energien gewidmet. Hier präsentierten Unternehmensvertreter Aktivitäten, Projekte und Initiativen, die den Weg für die Energiewende ebnen könnten.

Einleitend erläuterte Herr Dr. Peter Sponholz, CRO bei APEX Group, dass sich die APEX Group mit Wasserstoffprojekten und -speicherung beschäftige. Aufgabe der APEX Group sei es, Anlagen für die Prozesse von der Energiequelle zum nutzbaren Wasserstoff bereitzustellen, einschließlich Elektrolyse, Wasserstoffspeicher und Brennstoffzellensysteme oder Tankstellen. Die APEX Group habe zudem Europas größte netzgekoppelte Wasserstoffanlage am Unternehmensstandort Rostock/Laage entwickelt und errichtet. Der dort produzierte Wasserstoff könne re-elektrifiziert, aber auch zum Antrieb von Fahrzeugen genutzt werden. Im Bereich der Wasserstoffspeicherung arbeite die APEX Group an komprimierten stationären und mobilen Speicherlösungen. Durch chemische Umwandlung könnten noch größere Mengen gespeichert werden. Zum Schluss zitierte Herr Dr. Sponholz die Worte von Jules Verne, der bereits vor 150 Jahren prophezeite, dass Wasser die Kohle der Zukunft sei. Herr Dr. Sponholzd unterstrich, dass nun der Zeitpunkt sei, diese Vision umzusetzen.

In Anknüpfung an dem von Herrn Prof. von Lukas im ersten Abschnitt angerissenen Thema der Windenergie stellte Herr Henrich Quick, Leiter Offshore bei der 50Hertz Transmission GmbH, zunächst sein Unternehmen vor, das das Stromübertragungsnetz im Norden und Osten Deutschlands betreibe. Die Ostsee sei ein Pionier in der Offshore-Windproduktion gewesen, da dort die ersten Anlagen und Netze errichtet worden seien. Herr Quick räumte ein, dass die Energiewende kostenintensiv sei, die Investition würden sich jedoch langfristig auszahlen, da sie eine zuverlässige Stromversorgung für die nächsten 30 bis 40 Jahre gewährleisteten. Das Ziel seines Unternehmens bestehe darin, bis 2032 den Anteil erneuerbaren Energien in seinem Netzgebiet auf 100 Prozent zu erhöhen. Da diese Aufgabe von hoher Komplexität sei, müssten intelligente Lösungen auf allen Stufen dieses Prozesses gefunden werden. Das betreffe sowohl technische Innovationen im Bereich des Netzanschlusses, als auch der Markanalyse, des Austauschs mit Politik, Industrie und Zivilgesellschaft sowie der Beteiligung an zukunftsorientierten Wasserstoffprojekten.

Abschließend sprach Herr Thomas Murche, Technischer Vorstand der WEMAG AG, über die Herausforderung, die mit der Erreichung der Klimaneutralität bis 2045 verbunden seien. Die Bundesregierung habe das Ziel gesetzt, den Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch bis 2030 auf mindestens 80 Prozent zu erhöhen. Auch das Land Mecklenburg-Vorpommern beabsichtige, bis 2030 Treibhausgasneutralität zu erreichen und bis 2035 den gesamten Energiebedarf durch erneuerbare Energien zu decken. Herausforderungen auf diesem Weg seien der teure Umbau der Netze, die Entwicklung notwendiger Speicherlösungen, die Sicherung der Netzstabilität und der öffentlichen Akzeptanz. Die damit verbundenen Chancen würden jedoch den Aufbau einer Wasserstoffindustrie und die Bereitstellung von preiswertem Ökostrom einschließen. Die WEMAG-Gruppe trage zu der Verwirklichung der Energiewende bei und konzentriere sich auf Stromversorgungsnetz, Netzerweiterung und Elektromobilität. Seit 2015 könnte der Strombedarf aller Kundinnen und Kunden im Netz des Unternehmens aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Produktion und Verbrauch seien jedoch voneinander abgekoppelt, was die Bedeutung von Speichertechnologien unterstreiche. An dieser Stelle verwies Herr Murche auf die Führung durch den WEMAG-Batteriespeicher am gleichen Morgen. Zum Schluss verwies er auf die dringende Notwendigkeit, Genehmigungsverfahren für die Erweiterung der Netzkapazität und die Erhöhung der Anzahl von Wind- und Photovoltaikanlagen zu beschleunigen.

Schutz und nachhaltige Nutzung von Mooren

Am zweiten Sitzungstag standen Fragen der Konservierung, der Wiederherstellung und der nachhaltigen Nutzung von Mooren im Fokus. Die Arbeitsgruppenmitglieder wurden im Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe zunächst durch die zuständige Amtsleiterin, Frau Anke Hollerbach, begrüßt. Frau Hollerbach erläuterte, dass die zwei UNESCO-Biosphärenreservate Schaalsee und Flusslandschaft Elbe Teil eines weltweiten Netzes von mittlerweile 738 Biosphärenreservaten seien, von denen 18 in Deutschland lägen. Am Schaalsee gehe es primär um den Moorschutz. Die wichtigen Aufgaben des Reservates bestünden in der Erhaltung der biologischen Vielfalt, der nachhaltigen Nutzung und Förderung von nachhaltiger Entwicklung sowie in der Unterstützung ökologischer Forschung, Monitoring, Bildung und Ausbildung. Ein besonderer Schwerpunkt sei der Naturschutz und die Landschaftsentwicklung, wobei die Wiederherstellung von Moorgebieten in den letzten 30 Jahren das Hauptanliegen gewesen sei. Die Wiedervernässung von Mooren sei ein langfristiges und schwieriges Unterfangen, das viel Koordination und Zusammenarbeit zwischen privaten und öffentlichen Akteuren bedürfe. Öffentlichkeitsarbeit, Mittelbeschaffung sowie Kommunikation zwischen Experten vor Ort und lokaler Bevölkerung seien daher im gesamten Prozess entscheidend. Nur über die Einbeziehung aller relevanten Akteuren sei es möglich, Folgeprojekte anzugehen.

Auch Frau Dr. Franziska Tanneberger, Landschaftsökologin an der Universität Greifswald, Direktorin des Greifswalder Moorzentrums und Co-Vorsitzende des MV Zukunftsrates, unterstrich die Bedeutung der Einbindung des Privatsektors im Prozess der Wiederherstellung und nachhaltigen Nutzung von Moorgebieten. Auf dem gesamten europäischen Kontinent befänden sich Moore in einem schlechten Zustand. Nach Indonesien sei die Europäische Union der zweitgrößte Emittent von Treibhausgasen aus entwässerten Mooren: Etwa 5 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen der EU stammten daraus. Auch wenn Moore global nur 3 Prozent der Landfläche ausmachten, verursachten sie ca. 25 Prozent der gesamten aus der Landnutzung stammenden Kohlenstoffemissionen. Ähnlich wie Frau Dr. Kleine, die am ersten Konferenztag sprach, betonte Frau Dr. Tanneberger, dass die Erhaltung von Torfgebieten zu den kosteneffizientesten Klimaschutzmaßnahmen zählte, während die Wiedervernässung degradierter Moore die Treibhausgasemissionen und die Freisetzung von Nährstoffen, vor allem Stickstoff, erheblich reduziere. Eine Umstellung der landwirtschaftlichen Prozesse auf einem kleinen Teil der Fläche könnte so einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die Umsetzung dieses Wandels würde dazu beitragen, Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen, würde jedoch massive staatliche Mittel erfordern. Es gebe auch alternative Landnutzungsformen, wie den Bau von Solaranlagen auf stark degradierten Torfgebieten. Des Weiteren könnte die Ernte aus Torfgebieten als Bau- oder Dämmmaterial verwendet werden.

Daran anknüpfend präsentierte Frau Dr. Jenny Schulz, Geschäftsführerin der PaludiMed GmbH, ihr Unternehmen, das sich auf medizinischen Anwendungen von Pflanzen, die in Mooren angebaut würden, fokussiere. Primär arbeite Frau Dr. Schulz mit Sonnentau, das mindestens seit dem Mittelalter zur Behandlung von asthmatischer Bronchitis und ähnlichen Erkrankungen verwendet werde. Durch Paludikultur bliebe die Torfschicht erhalten und werde nicht weiter abgebaut; die Moorschicht könnte sich sogar ausdehnen und neuen Torf bilden. Zudem böten Paludikulturflächen Lebensraum für viele Arten. Sie erläuterte, dass ihr eigenes Feld innerhalb des Biosphärenreservats in einem ehemaligen Torfabbaugebiet liege. Die Fläche sei kahl und somit nicht geschützt. Frösche, Ringelnattern und Kreuzottern sowie Kraniche und andere Vögel seien durch Paludikultur in das Gebiet zurückgekehrt. Die Tierwelt im Allgemeinen, einschließlich der Pflanzen, habe zugenommen. Sie wies jedoch darauf hin, dass die Ernte kostspielig sei, da sie von Hand erfolge. Außerdem sei die wirtschaftliche Inflation ein Hindernis. Dieses werde durch das langwierige Genehmigungsverfahren für die medizinische Verwendung noch verschärft.

Sitzungsabschluss – Landtagsabgeordneter da Cunha wird Vorsitzender

Zum Schluss besprach die Arbeitsgruppe in einer geschlossenen Sitzung ihre internen Angelegenheiten und weitere Aktivitäten. Da die Arbeitsgruppenvorsitzende Cecilie Tenfjord-Toftby nicht erneut zur schwedischen Parlamentswahl angetreten ist, wurde der Landtagsabgeordnete, Herr Philipp da Cunha, auf Wunsch der Arbeitsgruppe zu ihrem Nachfolger ernannt. Dies war bereits durch den Ständigen Ausschuss der Konferenz bestätigt worden. Frau Tenfjord-Toftby verabschiedete sich bereits jetzt von der Gruppe und wünschte den Mitgliedern viel Erfolg bei der Erarbeitung von Abschlussempfehlungen. Im Namen der Mitglieder dankten der BSPC-Generalsekretär, Herr Bodo Bahr, und der künftige Vorsitzende, Herr Philipp da Cunha, Frau Tenfjord-Toftby für ihre Arbeit.

In seinem Schlusswort fasste Herr da Cunha die Themen der inhaltsreichen zweitägigen Sitzung zusammen und bedankte sich bei dem Jugendforum für die wertvollen und aktuellen Empfehlungen. Die Politik solle nicht warten, bis Krisen und Katastrophen die Relevanz der geäußerten Vorschläge beweise. Die einschlägigen Maßnahmen im Bereich des Klima- und Artenschutzes müssten nun ergriffen werden. Es reiche nicht, dies erst zu tun, wenn es zu spät werde. Vor diesem Hintergrund sei die aktuelle Tagung ein guter Überblick über die Aktivitäten in Mecklenburg-Vorpommern. In diesem Sinne freue er sich auf die kommende Zusammenarbeit an dem Abschlussbericht der Arbeitsgruppe für die 32. Ostseeparlamentarierkonferenz in Berlin.